Un adelanto de lo que se viene con una editorial que amo desde que redescubrí (ya de grande) la LIJ: el capítulo 1 de Minúsculas.

*

En la historia de la humanidad (y también de los animales) prevalecieron aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar.

(Charles Darwin)

**

No es con quien naces sino con quien paces.

(Refrán)

Capítulo 1: un nombre

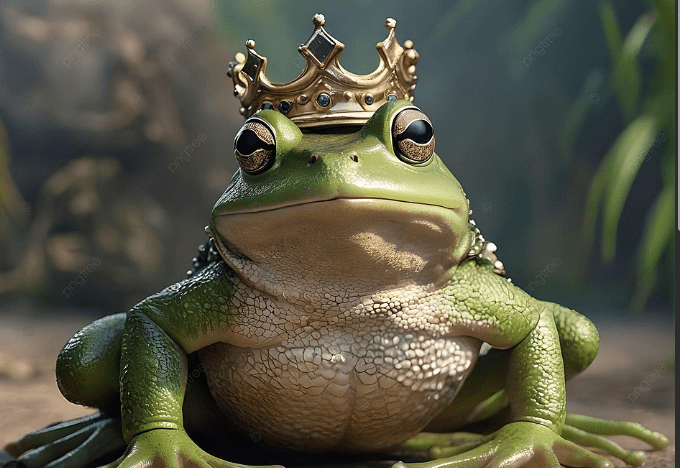

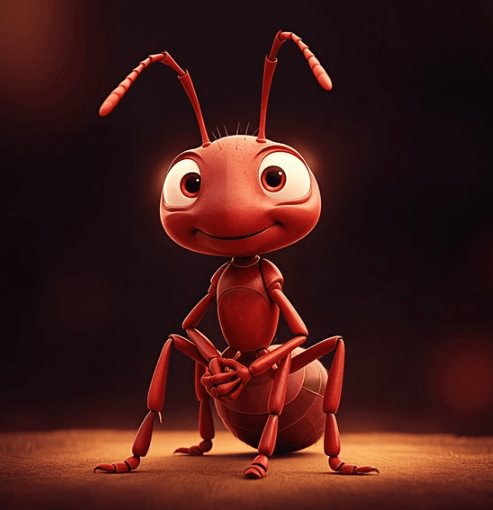

Veintisiete se pone en la fila. Lo hace en el momento que corresponde, siguiendo el paso de Veintiséis. Undostrés, undostrés. Sus patas avanzan de a pares. Intenta no escuchar el zumbido molesto de Saldeaquí, pero no puede evitarlo.

Saldeaquí se ha metido en su vida, irremediablemente. Saldeaquí y su zumbido molesto y su charla incesante y su vuelo a saltitos y su ala izquierda rota. Saldeaquí, que le puso un nombre. Un nombre para ella sola.

–Te voy a llamar Veintisiete.

–Ya te dije que me llamo Hormiga.

–Hormigas se llaman todas. Y son como mil quinientas en la colonia. Es como si yo me llamara Mosca. ¡Ridículo!

Y así le quedó el nombre. Veintisiete sabe que no tiene sentido, que Veintiséis puede desaparecer en el pico de un pájaro o, peor, en la zapatilla de un ser humano. Y entonces ella, sin Veintiséis adelante ¿seguirá siendo Veintisiete?

De esta forma se lo explicó a Saldeaquí. Por algo las hormigas no tienen nombre. Por algo son todas, una. Por algo no deciden solas.

–Poralgo no está mal –concedió la mosca–. Pero como nombre prefiero Veintisiete. Es más musical, y más tuyo.

Sus hermanas no entienden por qué le da charla. Si es fácil ignorarla, responder a sus zumbidos con pura indiferencia de hormiga. Es culpa de ella que la mosca se les haya pegado así, que se haya metido adentro del hormiguero como si fuera parte de la colonia. ¡Si se enterara la reina!

–¿Si se enterara de qué? –pregunta Veintisiete telepáticamente. Porque es así como se comunican las hormigas, a través de un complejo sistema a distancia que se establece entre antena y antena.

Pero nadie le contesta. Hay otras urgencias que atender. Como la fila. Undostrés, undostrés. Las patas avanzan de a pares sin perder el ritmo para que no se atrase la mudanza.

–¿Adónde vamos? –pregunta Saldeaquí.

Veintisiete podría haberse quedado callada. Podría haberle explicado, también, que es incorrecto decir “vamos”; que Saldeaquí no forma parte de ningún “nosotras”; que ya es tiempo de que se vaya por donde vino. Pero no. En cambio, va y se lo cuenta todo. Comparte con esa mosca molesta y desalada el secreto clasificado más reciente de la colonia:

–Nos mudamos a la cocina de los humanos.

Un recuerdo golpea con fuerza a Saldeaquí, que da un saltito en falso y trastabilla. Sin embargo, nadie le presta atención. Ninguna hormiga en la colonia, ni siquiera Veintisiete que es la más simpatiquísima de todas, sabe de los dedos que la torturaron. De aquel maldito día en que perdió el ala izquierda.